Nessuna altra città, antica o non antica, ha cambiato il proprio nome

quanto la “città felice”: Olbìa, Fausania, Civita, Terranova, Terranova

Pausania sino ad arrivare al nome attuale Olbia.

Il durissimo colpo inferto dai Vandali alla città romana verso

il 450 d.C. e la conseguente fase di crisi nell’Alto Medioevo spiegano

il mutare del nome in quello di Phausiana. Il risorgere di una più

vitale area urbana in Età Giudicale trova riscontro in un ulteriore

nuovo nome, Civita, e nel successivo Terranova, che resterà tale per

svariati secoli durante i quali la città attraversò altre fasi di crisi,

dovute anche a fattori quali le incursioni dei pirati saraceni, il

prevalere della infezione malarica nell'intera zona e l'interramento più

o meno totale dell'imboccatura della baia conseguente al deposito di

detriti del fiume Padrongianus. Nell’800 a Terranova si aggiunse la

denominazione Pausania, e solo nel 1939 si recuperò il nome classico di

Olbia.

Il periodo del quale parleremo ora è quello dell'epoca giudicale, dove i primi documenti del 1100 citano il nome di Civita o Kivita, con una sede amministrativa e diocesana, essendo citata come diocesi. Fu importante anche per la sua posizione, al centro del giudicato, con il suo porto, naturale e protetto dai venti quindi sicuro da ogni pericolo. Un'ulteriore testimonianza ci viene data durante la dominazione del periodo pisano, con un patto nel 1309 tra Giacomo II d'Aragona e i pisani. In un documento della Gallura, Olbia viene chiamata "quasi Civitas" in tutto il teritorio e questo ci fa capire la sua importanza, sia dal punto di vista dell'edilizia che di città, essendo chiamata Civita.

Una delle caratteristiche per essere definita Civitas doveva essere sicuramente le mura di cinta, mura che aveva la funzione di difesa dall'esterno e di difesa al al suo interno. Le mura ad Olbia sono esistite, ne parlano diverse fonti come il Liber Fundachi, nei documenti del XIV sec. viene citato il castrum ( Castrum Terre Nove) (in castro Terre nove di Gallura) o burguesos (los burguesos de la dita Terra noval). Non è difficile immaginare l'importanza delle mura durante la conquista aragonese, dove la città cambia nome e diventa Terranova, e gli anni successivi, dove la città di Olbia è sempre stata meta di numerosi conquistatori e assedi.

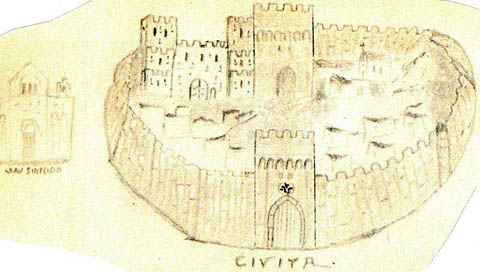

Lo studio del Panedda ci aiuta a definire anche i confini del''antica Civita. Esso individua il lato settentrionale con piazza Civita e via Achenza, il lato occidentale con piazza Regina Margherita, il lato meridionale con via Piccola e il lato orientale con via Asproni sino all'abside di San Paolo. Un'altra fonte importante è un disegno della città di Terranova intono al XVII secolo, disegno senza nome, semplice e chiaro.

Bibliografia:

- D. Panedda, Il Giudicato di Gallura: curatorie e centri abitati, Sassari, Dessì, 1978

- D. Panedda, Olbia e il suo volto, Sassari, Delfino, 1989