di Marcello Cabriolu

Ph Internet

Il

monumento venne scoperto nel 1953 dai Sig.ri Sanna, proprietari del terreno che

in origine si chiamava “Sa Costa de sa Binza”, mentre cercavano di terrazzare

il fianco del monte per impiantare un frutteto. Il nome “Su Tempiesu” è legato

a un mito della zona in cui si parlava di un uomo proveniente da Tempio che,

nei primi del ’900, lavorò al taglio dei boschi per produrre carbone. La prima

campagna di scavi avvenne nel 1953 ma i resoconti relativi vennero pubblicati

solo nel 1958. La necessità di un restauro, vista la progressiva rovina del

monumento, richiese un intervento della Soprintendenza Archeologica che durò

dal 1981 al 1986 e fu gestito dalla Prof.ssa Maria Ausilia Fadda, attraverso il

quale venne intrapresa un’indagine più approfondita. Si scoprì allora che le

genti preistoriche avevano individuato la presenza della falda d’acqua che

scaturiva dalla roccia scistosa, e vi avevano eretto la costruzione a pianta

rettangolare.

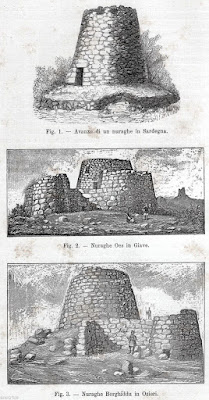

Utilizzando della trachite e lavorandola a martellina, gli

Shardana crearono, addossata alla roccia, una struttura templare con tetto a

doppio spiovente che rispetta il principio edilizio dei nuraghi: il muro a

sacco. La rifinitura dei pezzi del tetto venne curata in maniera esagerata,

risparmiando solamente quelle che ora vengono definite “bugne” ma che in

origine dovevano essere lunghe corna riprodotte in onore della Dea Madre, come

si fece nel Pozzo Sacro di Perfugas. Il prospetto venne rifinito con una sorta

di cornicetta, il timpano, di forma triangolare, che presentava degli incavi in

cui vennero trovate infilzate delle spade di bronzo, dal basso verso l’alto,

fissate con colate di piombo. Sotto il timpano venne lasciato uno spazio vuoto,

di luce triangolare, dove vennero posti due archi in pietra a soprastare il

vestibolo del pozzo. Il piano di calpestio venne completamente lastricato

lasciando lo spazio per una canaletta d’acqua e il deflusso del pozzo. Ai lati

del vestibolo vennero ricavati i sedili e il pozzetto venne incorniciato con un

portello e una soglia con beccuccio adduttore corrispondente alla canaletta di

scolo. L’imboccatura del pozzetto venne strombata verso l’esterno e dotata di

gradini simbolici verso il pozzetto di captazione e la parte superiore

architravata con gradoni rovesci.

Al momento della scoperta e del restauro si

notò che tutti i conci e i blocchi erano saldati tra loro da verghe di piombo,

addirittura nel pozzetto i lati erano stati rivestiti di piombo per evitare la

fuoriuscita dell’acqua. Alcuni studi sostengono che il tempio fosse in origine

circondato da un recinto, ma osservando la struttura viene spontaneo ritenere

che anticamente esso fosse cupolato a tholos e solo dopo fosse stato

ristrutturato a doppio spiovente. L’area antistante il vestibolo rivelò un

recinto curvilineo che alla base, nel punto in cui scolava la canaletta,

terminava in un bacile in pietra con beccuccio per un ulteriore scolo. Affianco

è presente un concio, inserito nel muro della struttura, che riporta un viso

scolpito con le sembianze della divinità, ovvero l’arcata sopraccigliare e il

setto nasale ben marcato. Il bacile fu oggetto di deposito di numerosissimi

oggetti in bronzo quali spade, bottoni, bracciali, stiletti, anelli e bronzetti

mentre l’esplorazione stratigrafica dei vani del complesso ha riportato alla

luce due ambienti ben definiti usati da deposito per gli ex-voto rimossi dal

pozzetto.

Come arrivare

Lasciare l'abitato di Orune e seguire le

indicazioni per Su Tempiesu. Giunti in prossimità del cimitero, svoltare

in una stradina asfaltata che conduce, dopo pochi chilometri,

all'ingresso dell'area archeologica. Si lascia l'auto e si procede a

piedi per un sentiero in discesa che, dopo alcune centinaia di metri,

termina davanti alla fonte.

Bibliografia

G. Lilliu, "Nuovi templi a pozzo della Sardegna nuragica", in Studi Sardi, XIV-XV, 1955-57, p. 244 ss.;

M.A. Fadda, "Il Tempio a Pozzo di Su Tempiesu (Orune, Nuoro)", in Rivista di Scienze Preistoriche, XXXVII, 1982, p. 284 ss.;

M.A. Fadda, "Il Tempio a Pozzo di Su Tempiesu (Orune, Nuoro)", in La Civiltà nuragica, Milano, Electa, 1985, p. 208;

V. Santoni, "I templi di età nuragica", in La Civiltà nuragica, Milano, Electa, 1985, p. 181 ss.;

M.A. Fadda, "Su Tempiesu di Orune e il culto nuragico delle acque", in Archeologia Viva, XVIII, 74, 1999, pp. 78-83.